書籍『ITエンジニアと眺める言語学』が出版されました

以前、リベラルアーツ検定クイズ というサイトで『言語学闇鍋エンジニアリング』という名前のブログを 掲載させてもらっていました。 内容は、居酒屋でちょっとネタになるような話題を 少し時間をとってプログラミングを使いながら考察してみる、 というものです。

プログラミング自体は書籍には載せない方針で、 内容に興味を持った人はGitHubに掲載しているコードを 使って遊べるようにしています。 各章の内容のPythonコードをのっけています。

https://github.com/kishiyamat/la-kentei-yaminabe/tree/main/notebooks

少し言語に興味のある大学生とか友人とか、 そこらへんの人を考えて書いたものです。 ただ、言語学をしっかりやった人でも 「へぇ、エンジニアは言語学をこういう目で見てるのね」 と思うと面白く読めるのではと思います。

個人的には、人文系の大学ではプログラミングを教える人材は不足しているので、 ある程度は学生の自習に任せるしかないんじゃないかなと思ってます。 言語に興味のある学生がプログラミングに触れたいと思ったときに、 ちょうどよいネタを提供できればと思って書きました。

僕が大学生のころに知りたかった話題は大体抑えていて、 単語の表現方法とか音の扱いとか、構文木の処理の仕方とか、 そこらへんまでが対象です。 談話と意味のレベルは、わからなさ過ぎて言及すらできませんでした。

言語学的なスコープはさておき、扱っているネタ的なトピックとしては タヌキとムジナとか、ハリポタツアーとか、聞き間違えとか、カードゲームとか、 それなりにオリジナリティのある内容になっているとは思います。

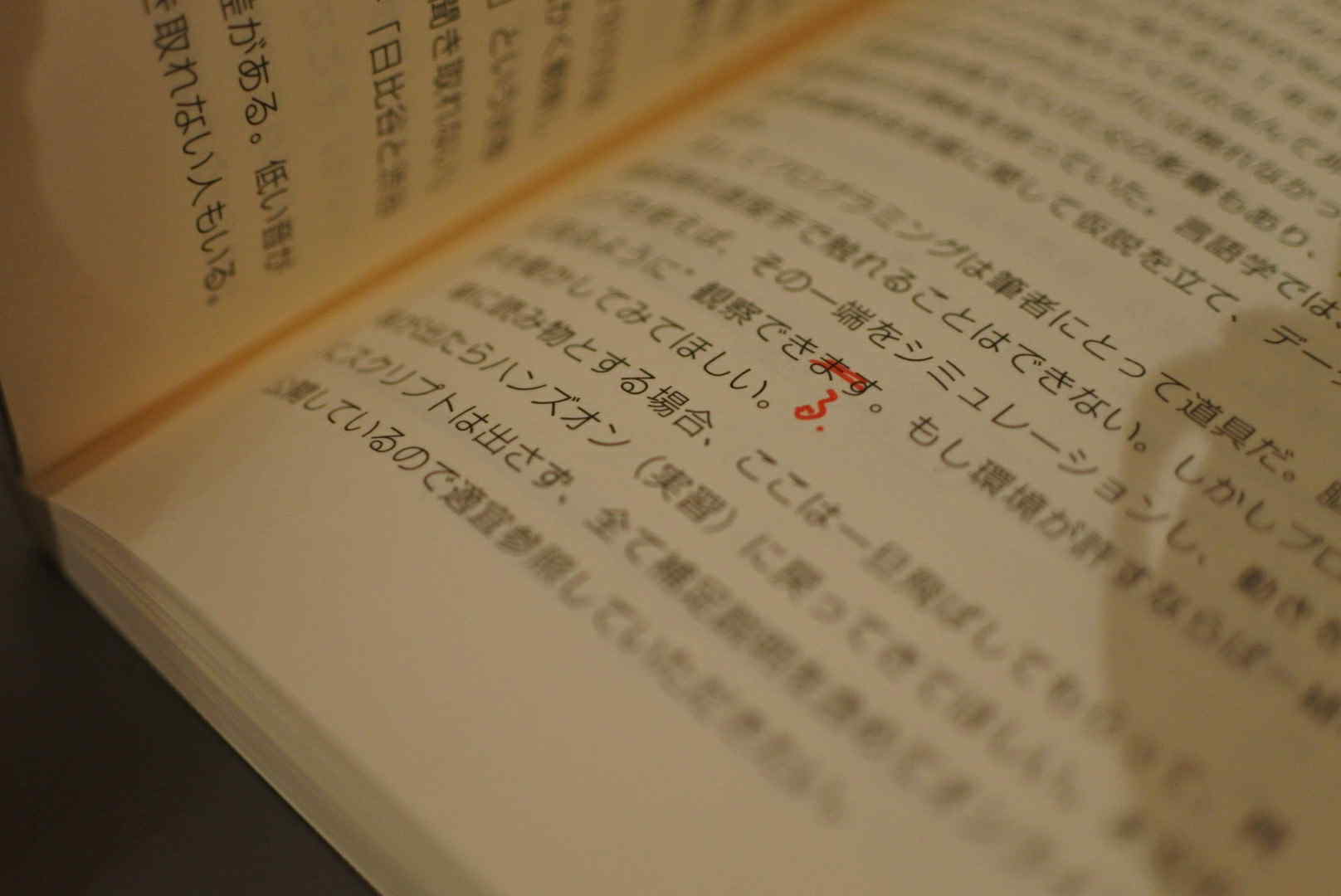

しかし、タイポはかなりの回数読み直したのですが残ってしまいました。 出版したあとに生えてきてるんじゃないかと思いましたが、 完全な力不足です。

- p.5 下から6行目: 観察できます→観察できる

- p.11 第二段落3行目: 図3上の→図2上の

- p.23 第二段落: (傾きと読んでいた)→(傾きと呼んでいた)

- p.25 5行目: さて、→ さて(段落始まりのスペースが落ちている)

- p.36 「ウポポイという…」(図2のキャプションが本文になっている)

- p.129 頭語構造→統語構造

その他、わかりづらい点などは以下です。

- p.42 同じ高さの声を出す、というのはいうほど簡単ではないことに気づきました。

- p.120 写真の色の、と書いていますが白黒なので、”orange cat” を検索してみて、 という旨のコメントをしたほうが良かったかもしれません。 日本語母語話者の感覚としては茶色の猫が出てきます。

出版まで、編集の方にはかなりご迷惑をかけてしまいました。 もともとがブログだったので、脇道にそれる頻度がそれなりにあり、 補修工事が大変だったと思います。 あと、帯に採用させていただいたのは高原さと様のイラストです。 昔、イラストを描いていた時期があったのですがその時のご縁でお声がけさせていただきました。 かわいいイラストで眼福でした。

なお、内容は所属は関係なく個人のものです。 念のため事務室に問い合わせて、今の所属の前に書いたものなので許可は不要との返事をいただいております。 今後は、学会だけじゃなくて技術書典などの技術系の同人イベントに顔を出していけたらなと思います。 あと、今の事業のしかただとスケールしないので、そこも考えていきます。